文章目錄

- 一、概述

- 1.互聯網的核心部分

- 1.電路交換的主要特點

- 2.分組交換的主要特點

- 2.計算機網絡的性能

- 1.速率

- 2.帶寬

- 3.吞吐量

- 4.時延

- 5.利用率

- 3.計算機網絡體系結構

- 協議與劃分層次

- 具有五層協議的體系結構

- (1)應用層 (application layer)

- (2)運輸層 (transport layer)

- (3)網絡層 (network layer)

- (4)數據鏈路層 (data link layer)

- (5)物理層 (physical layer)

- 4.TCP/IP的體系結構

- 二、物理層

- 1.物理層的基本概念

- 2.數據通信的基礎知識

- 信号

- 信道

- 3.物理層下面的傳輸媒體

- 導引型傳輸媒體

- 非導引型傳輸媒體

- 4.信道複用技術

- 5.寬帶接入技術

- 三、數據鏈路層

- 四、網絡層

- 五、運輸層

- 六、應用層

- 七、網絡安全

- 八、互聯網上的音頻/視頻服務

- 九、無線網絡和移動網絡

一、概述

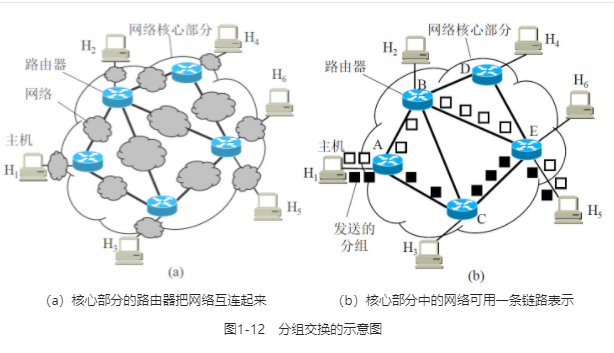

1.互聯網的核心部分

在網絡核心部分起特殊作用的是路由器 (router),它是一種專用計算機(但不叫做主機)。

路由器是實現分組交換 (packet switching)的關鍵構件,其任務是轉發收到的分組 ,這是網絡核心部分最重要的功能。

爲了弄清分組交換,下面先介紹電路交換的基本概念。

1.電路交換的主要特點

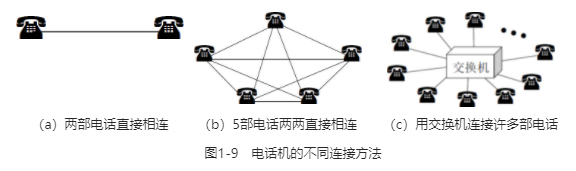

在電話問世後不久,人們就發現,要讓所有的電話機都兩兩相連接是不現實的。圖1-9(a)表示兩部電話隻需要用一對電線就能夠互相連接起來。但若有5部電話要兩兩相連,則需要10對電線,見圖1-9(b)所示。顯然,若N部電話要兩兩相連,就需要N(N–1)/2對電線。當電話機的數量很大時,這種連接方法需要的電線數量就太大了(與電話機的數量的平方成正比)。于是人們認識到,要使得每一部電話能夠很方便地和另一部電話進行通信,就應當使用電話交換機将這些電話連接起來,如圖1-9(c)所示。每一部電話都連接到交換機上,而交換機使用交換的方法,讓電話用戶彼此之間可以很方便地通信。電話發明後的一百多年來,電話交換機雖然經過多次更新換代,但交換的方式一直都是電路交換(circuit switching)。

從通信資源的分配角度來看,交換 (switching)就是按照某種方式動态地分配傳輸線路的資源。在使用電路交換通話之前,必須先撥号請求建立連接。當被叫用戶聽到交換機送來的振鈴音并摘機後,從主叫端到被叫端就建立了一條連接,也就是一條專用的物理通路 。這條連接保證了雙方通話時所需的通信資源,而這些資源在雙方通信時不會被其他用戶占用。此後主叫和被叫雙方就能互相通電話。通話完畢挂機後,交換機釋放剛才使用的這條專用的物理通路(即把剛才占用的所有通信資源歸還給電信網)。這種必須經過“建立連接 (占用通信資源)→通話 (一直占用通信資源)→釋放連接 (歸還通信資源)”三個步驟的交換方式稱爲電路交換 (5) 。如果用戶在撥号呼叫時電信網的資源已不足以支持這次的呼叫,則主叫用戶會聽到忙音,表示電信網不接受用戶的呼叫,用戶必須挂機,等待一段時間後再重新撥号。

當使用電路交換來傳送計算機數據時,其線路的傳輸效率往往很低 。這是因爲計算機數據是突發式地出現在傳輸線路上的,因此線路上真正用來傳送數據的時間往往不到10%甚至1%。已被用戶占用的通信線路資源在絕大部分時間裏都是空閑的。例如,當用戶閱讀終端屏幕上的信息或用鍵盤輸入和編輯一份文件時,或計算機正在進行處理而結果尚未返回時,寶貴的通信線路資源并未被利用而是白白被浪費了。

2.分組交換的主要特點

分組交換則采用存儲轉發技術 。

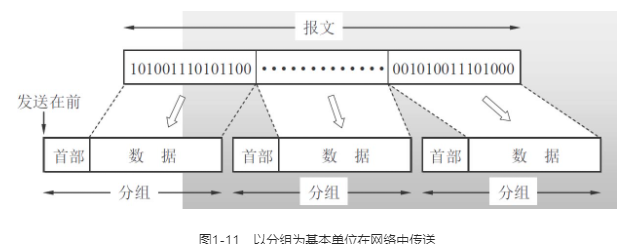

圖1-11表示把一個報文劃分爲幾個分組後再進行傳送。

通常我們把要發送的整塊數據稱爲一個報文(message) 。

在發送報文之前,先把較長的報文劃分成爲一個個更小的等長數據段,例如,每個數據段爲1024bit 。在每一個數據段前面,加上一些由必要的控制信息組成的首部 (header) 後,就構成了一個分組 (packet) 。分組又稱爲“包 ”,而分組的首部也可稱爲“包頭 ”。

分組是在互聯網中傳送的數據單元。

分組中的“首部”是非常重要的,正是由于分組的首部包含了諸如目的地址和源地址等重要控制信息,每一個分組才能在互聯網中獨立地選擇傳輸路徑,并被正确地交付到分組傳輸的終點。

互聯網的核心部分是由許多網絡和把它們互連起來的路由器組成的,而主機處在互聯網的邊緣部分。在互聯網核心部分的路由器之間一般都用高速鏈路相連接,而在網絡邊緣的主機接入到核心部分則通常以相對較低速率的鏈路相連接。

位于網絡邊緣的主機和位于網絡核心部分的路由器都是計算機,但它們的作用卻很不一樣。

主機是爲用戶進行信息處理的 ,并且可以和其他主機通過網絡交換信息。

路由器則是用來轉發分組的,即進行分組交換的 。

路由器收到一個分組,先暫時存儲一下,檢查其首部,查找轉發表,按照首部中的目的地址,找到合适的接口轉發出去,把分組交給下一個路由器。這樣一步一步地(有時會經過幾十個不同的路由器)以存儲轉發的方式,把分組交付最終的目的主機。各路由器之間必須經常交換彼此掌握的路由信息,以便創建和動态維護路由器中的轉發表,使得轉發表能夠在整個網絡拓撲發生變化時及時更新。

當網絡中的某些結點或鏈路突然出現故障時,在各路由器中運行的路由選擇協議 (protocol)能夠自動找到轉發分組最合适的路徑。

路由器暫時存儲的是一個個短分組,而不是整個的長報文。短分組是暫存在路由器的存儲器(即内存)中而不是存儲在磁盤中的。這就保證了較高的交換速率。

分組交換在傳送數據之前不必先占用一條端到端的鏈路的通信資源。分組在哪段鏈路上傳送才占用這段鏈路的通信資源。分組到達一個路由器後,先暫時存儲下來,查找轉發表,然後從一條合适的鏈路轉發出去。分組在傳輸時就這樣一段一段地斷續占用通信資源,而且還省去了建立連接和釋放連接的開銷,因而數據的傳輸效率更高。

從以上所述可知,采用存儲轉發的分組交換,實質上是采用了在數據通信的過程中斷續(或動态)分配傳輸帶寬的策略。這對傳送突發式的計算機數據非常合适,使得通信線路的利用率大大提高了。

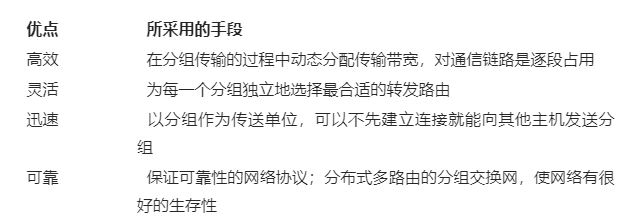

綜上所述,分組交換的主要優點可歸納如表1-2所示。

三種交換的比較。電路交換;報文交換;分組交換

電路交換 ——整個報文的比特流連續地從源點直達終點,好像在一個管道中傳送。

報文交換 ——整個報文先傳送到相鄰結點,全部存儲下來後查找轉發表,轉發到下一個結點。

分組交換 ——單個分組(這隻是整個報文的一部分)傳送到相鄰結點,存儲下來後查找轉發表,轉發到下一個結點。

2.計算機網絡的性能

下面介紹常用的五個性能指标。

1.速率

計算機發送出的信号都是數字形式的。比特 (bit)來源于binary digit,意思是一個“二進制數字 ”,因此一個比特就是二進制數字中的一個1或0。比特也是信息論中使用的信息量的單位 。

網絡技術中的速率 指的是數據的傳送速率 ,它也稱爲數據率 (data rate) 或比特率 (bit rate) 。

速率是計算機網絡中最重要的一個性能指标。速率的單位是bit/s(比特每秒)(或b/s,有時也寫爲bps,即bit per second)。當數據率較高時,就常常在bit/s的前面加上一個字母。例如,k(kilo)=10 3 =千,M(Mega)=10 6 =兆,G(Giga)=10 9 =吉,T(Tera)=10 12 =太,P(Peta)=10 15 =拍,E(Exa)=10 18 =艾,Z(Zetta)=10 21 =澤,Y(Yotta)=10 24 =堯 (9) 。這樣,4×10 10 bit/s的數據率就記爲40Gbit/s。

另外要注意的是,當提到網絡的速率時,往往指的是額定速率 或标稱速率 ,而并非網絡實際上運行的速率。

2.帶寬

“帶寬 ”(bandwidth) 有以下兩種不同的意義:

(1)帶寬本來是指某個信号具有的頻帶寬度 。信号的帶寬是指該信号所包含的各種不同頻率成分所占據的頻率範圍。例如,在傳統的通信線路上傳送的電話信号的标準帶寬是3.1kHz(從300Hz到3.4kHz,即話音的主要成分的頻率範圍)。這種意義的帶寬的單位 是赫 (或千赫、兆赫、吉赫 等)。在過去很長的一段時間,通信的主幹線路傳送的是模拟信号(即連續變化的信号)。因此,表示某信道允許通過的信号頻帶範圍就稱爲該信道的帶寬 (或通頻帶 )。

(2)在計算機網絡中,帶寬用來表示網絡中某通道 傳送數據的能力,因此網絡帶寬表示在單位時間内網絡中的某信道所能通過的“最高數據率 ”。在本書中提到“帶寬”時,主要是指這個意思。這種意義的帶寬的單位 就是數據率的單位 bit/s,是“比特每秒 ”。

在“帶寬”的上述兩種表述中,前者爲頻域 稱謂,而後者爲時域 稱謂,其本質是相同的。

也就是說,一條通信鏈路的“帶寬”越寬,其所能傳輸的“最高數據率”也越高。

3.吞吐量

吞吐量 (throughput) 表示在單位時間内通過某個網絡(或信道、接口)的實際的數據量。

吞吐量更經常地用于對現實世界中的網絡的一種測量,以便知道實際上到底有多少數據量能夠通過網絡。

顯然,吞吐量受網絡的帶寬或網絡的額定速率的限制。

例如,對于一個1Gbit/s的以太網,就是說其額定速率是1Gbit/s,那麽這個數值也是該以太網的吞吐量的絕對上限值。因此,對1Gbit/s的以太網,其實際的吞吐量可能也隻有100Mbit/s,或甚至更低,并沒有達到其額定速率。請注意,有時吞吐量還可用每秒傳送的字節數或幀數來表示。

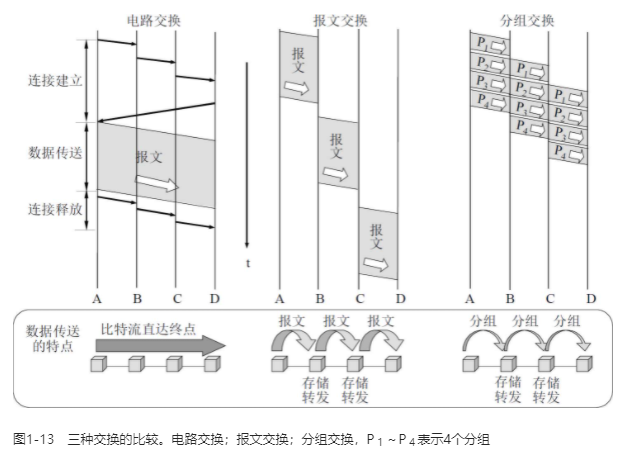

4.時延

時延 (delay或latency)是指數據(一個報文或分組,甚至比特)從網絡(或鏈路)的一端傳送到另一端所需的時間。時延是個很重要的性能指标,它有時也稱爲延遲或遲延。

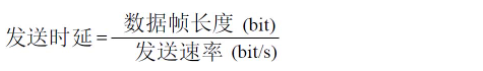

(1)發送時延

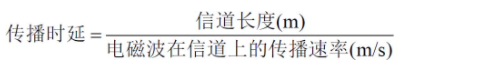

發送時延 (transmission delay)是主機或路由器發送數據幀所需要的時間 ,也就是從發送數據幀的第一個比特算起,到該幀的最後一個比特發送完畢所需的時間。因此發送時延也叫做傳輸時延 (我們盡量不采用傳輸時延這個名詞,因爲它很容易和下面要講到的傳播時延弄混)。發送時延的計算公式是:

(2)傳播時延

傳播時延 (propagation delay)是電磁波在信道中傳播一定的距離需要花費的時間 。傳播時延的計算公式是:

電磁波在自由空間的傳播速率是光速,即3.0×10 5 km/s。電磁波在網絡傳輸媒體中的傳播速率比在自由空間要略低一些:在銅線電纜中的傳播速率約爲2.3×10 5 km/s,在光纖中的傳播速率約爲2.0×10 5 km/s。例如,1000km長的光纖線路産生的傳播時延大約爲5ms。

以上兩種時延有本質上的不同。

但隻要理解這兩種時延發生的地方就不會把它們弄混。

發送時延發生在機器内部的發送器中(一般就是發生在網絡适配器中),與傳輸信道的長度(或信号傳送的距離)沒有任何關系 。

但傳播時延則發生在機器外部的傳輸信道媒體上,而與信号的發送速率無關 。信号傳送的距離越遠,傳播時延就越大 。

下面還有兩種時延也需要考慮,但比較容易理解。

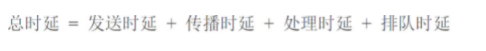

(3)處理時延 主機或路由器在收到分組時要花費一定的時間進行處理,例如分析分組的首部、從分組中提取數據部分、進行差錯檢驗或查找适當的路由等,這就産生了處理時延。

(4)排隊時延 分組在經過網絡傳輸時,要經過許多路由器。但分組在進入路由器後要先在輸入隊列中排隊等待處理。在路由器确定了轉發接口後,還要在輸出隊列中排隊等待轉發。這就産生了排隊時延。排隊時延的長短往往取決于網絡當時的通信量。當網絡的通信量很大時會發生隊列溢出,使分組丢失,這相當于排隊時延爲無窮大。

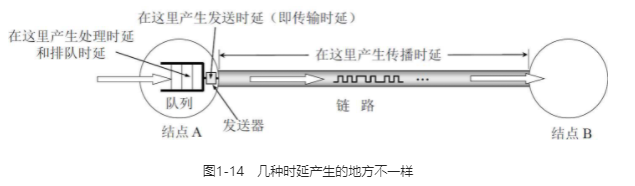

這樣,數據在網絡中經曆的總時延就是以上四種時延之和:

圖1-14畫出了這幾種時延所産生的地方,希望讀者能夠更好地分清這幾種時延。

5.利用率

利用率 有信道利用率和網絡利用率兩種。

信道利用率指出某信道有百分之幾的時間是被利用的(有數據通過)。

完全空閑的信道的利用率是零。

網絡利用率則是全網絡的信道利用率的加權平均值。

信道利用率并非越高越好。這是因爲,根據排隊論的理論,當某信道的利用率增大時,該信道引起的時延也就迅速增加。

這和高速公路的情況有些相似。當高速公路上的車流量很大時,由于在公路上的某些地方會出現堵塞,因此行車所需的時間就會變長。網絡也有類似的情況。當網絡的通信量很少時,網絡産生的時延并不大。但在網絡通信量不斷增大的情況下,由于分組在網絡結點(路由器或結點交換機)進行處理時需要排隊等候,因此網絡引起的時延就會增大。

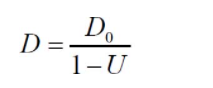

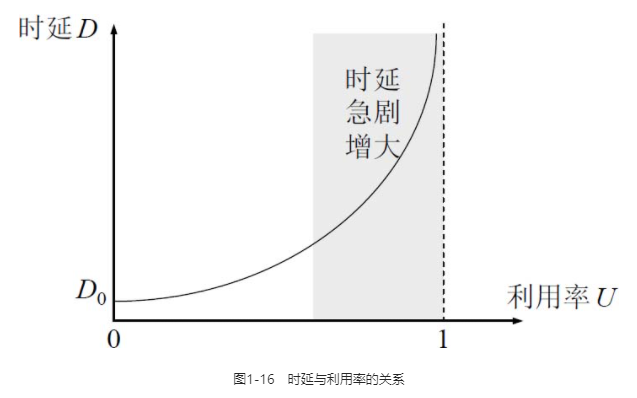

如果令D 0 表示網絡空閑時的時延,D 表示網絡當前的時延,那麽在适當的假定條件下,可以用下面的簡單公式(1-5)來表示D ,D 0 和利用率U 之間的關系:

這裏U 是網絡的利用率,數值在0到1之間。當網絡的利用率達到其容量的1/2時,時延就要加倍。特别值得注意的就是:當網絡的利用率接近最大值1時,網絡的時延就趨于無窮大。因此我們必須有這樣的概念:信道或網絡的利用率過高會産生非常大的時延 。圖1-16給出了上述概念的示意圖。因此一些擁有較大主幹網的ISP通常控制信道利用率不超過50%。如果超過了就要準備擴容,增大線路的帶寬。

3.計算機網絡體系結構

協議與劃分層次

在計算機網絡中要做到有條不紊地交換數據,就必須遵守一些事先約定好的規則。這些規則明确規定了所交換的數據的格式以及有關的同步問題 。這裏所說的同步 不是狹義的(即同頻或同頻同相)而是廣義的,即在一定的條件下應當發生什麽事件(例如,應當發送一個應答信息),因而同步含有時序的意思 。這些爲進行網絡中的數據交換而建立的規則、标準或約定 稱爲網絡協議 (network protocol)。網絡協議也可簡稱爲協議 。

網絡協議主要由以下三個要素組成:

(1)語法 ,即數據與控制信息的結構或格式;

(2)語義 ,即需要發出何種控制信息,完成何種動作以及做出何種響應;

(3)同步 ,即事件實現順序的詳細說明。

計算機網絡的各層及其協議的集合 就是網絡的體系結構 (architecture)

具有五層協議的體系結構

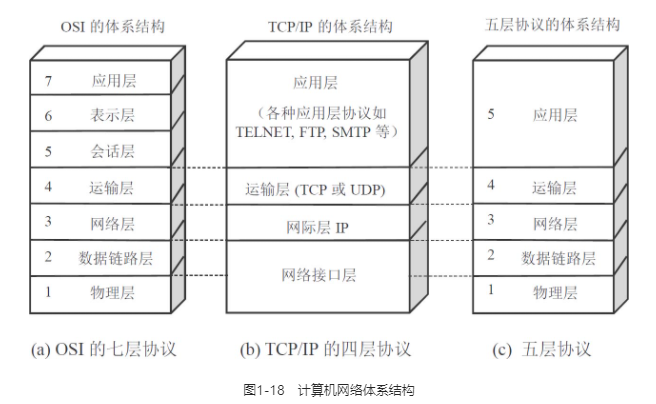

OSI的七層協議體系結構(圖1-18(a))

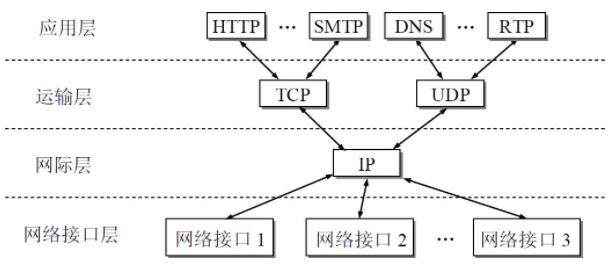

TCP/IP是一個四層的體系結構(圖1-18(b)),它包含應用層、運輸層、網際層和網絡接口層(用網際層這個名字是強調這一層是爲了解決不同網絡的互連問題)。不過從實質上講,TCP/IP隻有最上面的三層,因爲最下面的網絡接口層并沒有什麽具體内容。因此在學習計算機網絡的原理時往往采取折中的辦法,即綜合OSI和TCP/IP的優點,采用一種隻有五層協議的體系結構(圖1-18(c)),這樣既簡潔又能将概念闡述清楚 (12) 。有時爲了方便,也可把最底下兩層稱爲網絡接口層。

(1)應用層 (application layer)

應用層是體系結構中的最高層。應用層的任務是通過應用進程間的交互來完成特定網絡應用 。應用層協議定義的是應用進程間通信和交互的規則 。這裏的進程 就是指主機中正在運行的程序 。

對于不同的網絡應用需要有不同的應用層協議。在互聯網中的應用層協議很多,如域名系統DNS,支持萬維網應用的HTTP協議,支持電子郵件的SMTP協議,等等。我們把應用層交互的數據單元稱爲報文 (message)。

(2)運輸層 (transport layer)

運輸層的任務就是負責向兩台主機中進程之間的通信提供通用的數據傳輸服務。

應用進程利用該服務傳送應用層報文。所謂“通用的”,是指并不針對某個特定網絡應用,而是多種應用可以使用同一個運輸層服務。由于一台主機可同時運行多個進程,因此運輸層有複用和分用的功能。複用就是多個應用層進程可同時使用下面運輸層的服務,分用和複用相反,是運輸層把收到的信息分别交付上面應用層中的相應進程。

運輸層主要使用以下兩種協議:

- 傳輸控制協議 TCP(Transmission Control Protocol)——提供面向連接的、可靠的數據傳輸服務,其數據傳輸的單位是報文段 (segment)。

- 用戶數據報協議 UDP(User Datagram Protocol)——提供無連接的、盡最大努力 (best-effort)的數據傳輸服務(不保證數據傳輸的可靠性),其數據傳輸的單位是用戶數據報 。

(3)網絡層 (network layer)

網絡層負責爲分組交換網上的不同主機 提供通信服務。在發送數據時,網絡層把運輸層産生的報文段或用戶數據報封裝成分組 或包 進行傳送。在TCP/IP體系中,由于網絡層使用IP協議,因此分組也叫做IP數據報 ,或簡稱爲數據報 。本書把“分組”和“數據報”作爲同義詞使用 。

(4)數據鏈路層 (data link layer)

數據鏈路層常簡稱爲鏈路層 。我們知道,兩台主機之間的數據傳輸,總是在一段一段的鏈路上傳送的,這就需要使用專門的鏈路層的協議。在兩個相鄰結點之間傳送數據時,數據鏈路層将網絡層交下來的IP數據報組裝成幀 (framing),在兩個相鄰結點間的鏈路上傳送幀 (frame)。每一幀包括數據和必要的控制信息 (如同步信息、地址信息、差錯控制等)。

在接收數據時,控制信息使接收端能夠知道一個幀從哪個比特開始和到哪個比特結束。這樣,數據鏈路層在收到一個幀後,就可從中提取出數據部分,上交給網絡層。

控制信息還使接收端能夠檢測到所收到的幀中有無差錯。如發現有差錯,數據鏈路層就簡單地丢棄這個出了差錯的幀,以免繼續在網絡中傳送下去白白浪費網絡資源。如果需要改正數據在數據鏈路層傳輸時出現的差錯(這就是說,數據鏈路層不僅要檢錯,而且要糾錯),那麽就要采用可靠傳輸協議來糾正出現的差錯。這種方法會使數據鏈路層的協議複雜些。

(5)物理層 (physical layer)

在物理層上所傳數據的單位是比特 。發送方發送1(或0)時,接收方應當收到1(或0)而不是0(或1)。因此物理層要考慮用多大的電壓代表“1”或“0”,以及接收方如何識别出發送方所發送的比特。物理層還要确定連接電纜的插頭應當有多少根引腳以及各引腳應如何連接。

在互聯網所使用的各種協議中,最重要的和最著名的就是TCP和IP兩個協議。現在人們經常提到的TCP/IP并不一定是單指TCP和IP這兩個具體的協議,而往往是表示互聯網所使用的整個TCP/IP協議族 (protocol suite)

4.TCP/IP的體系結構

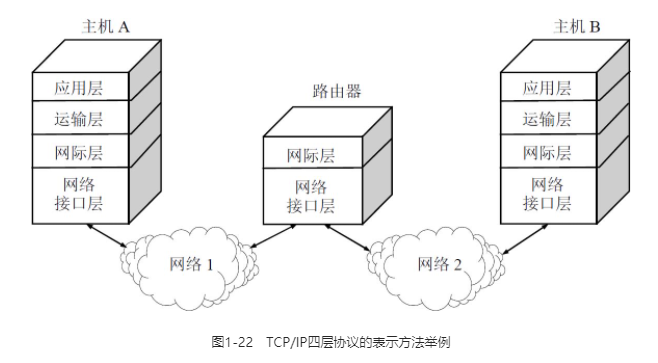

TCP/IP的體系結構比較簡單,它隻有四層。

請注意,圖中的路由器在轉發分組時最高隻用到網絡層而沒有使用運輸層和應用層。

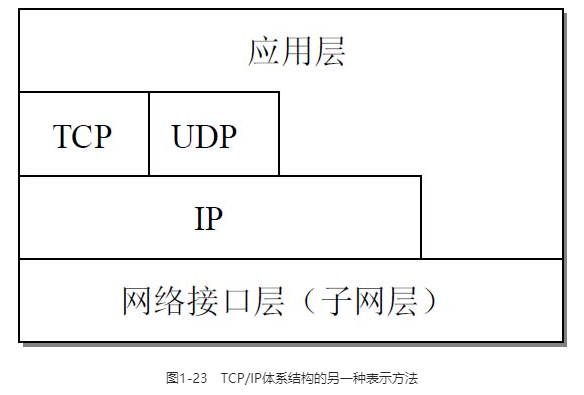

實際上現在的互聯網使用的TCP/IP體系結構有時已經演變成爲圖1-23所示的那樣,即某些應用程序可以直接使用IP層,或甚至直接使用最下面的網絡接口層,圖1-23是這種表示方法。

還有一種方法,就是分層次畫出具體的協議來表示TCP/IP協議族(圖1-24),

特點是上下兩頭大而中間小:應用層和網絡接口層都有多種協議,而中間的IP層很小,上層的各種協議都向下彙聚到一個IP協議中。

這種很像沙漏計時器形狀的TCP/IP協議族表明:TCP/IP協議可以爲各式各樣的應用提供服務 (所謂的everything over IP),同時TCP/IP協議也允許IP協議在各式各樣的網絡構成的互聯網上運行 (所謂的IP over everything)。

正因爲如此,互聯網才會發展到今天的這種全球規模。從圖1-24不難看出IP協議在互聯網中的核心作用。

二、物理層

1.物理層的基本概念

首先要強調指出,物理層考慮的是怎樣才能在連接各種計算機的傳輸媒體上傳輸數據比特流,而不是指具體的傳輸媒體。

物理層的作用正是要盡可能地屏蔽掉這些傳輸媒體和通信手段的差異,使物理層上面的數據鏈路層感覺不到這些差異,這樣就可使數據鏈路層隻需要考慮如何完成本層的協議和服務,而不必考慮網絡具體的傳輸媒體和通信手段是什麽。

用于物理層的協議也常稱爲物理層規程 (procedure)。其實物理層規程就是物理層協議。

可以将物理層的主要任務描述爲确定與傳輸媒體的接口有關的一些特性,即:

(1)機械特性 指明接口所用接線器的形狀和尺寸、引腳數目和排列、固定和鎖定裝置,等。平時常見的各種規格的接插件都有嚴格的标準化的規定。

(2)電氣特性 指明在接口電纜的各條線上出現的電壓的範圍。

(3)功能特性 指明某條線上出現的某一電平的電壓的意義。

(4)過程特性 指明對于不同功能的各種可能事件的出現順序。

大家知道,數據在計算機内部多采用并行傳輸方式。但數據在通信線路(傳輸媒體)上的傳輸方式一般都是串行傳輸 (這是出于經濟上的考慮),即逐個比特按照時間順序傳輸。因此物理層還要完成傳輸方式的轉換。

2.數據通信的基礎知識

信号

通信的目的是傳送消息 (message)。如話音、文字、圖像、視頻等都是消息。

數據是使用特定方式表示的信息,通常是有意義的符号序列。

這種信息的表示可用計算機或其他機器(或人)處理或産生。信号 (signal)則是數據的電氣或電磁的表現。

根據信号中代表消息的參數的取值方式不同,信号可分爲以下兩大類:

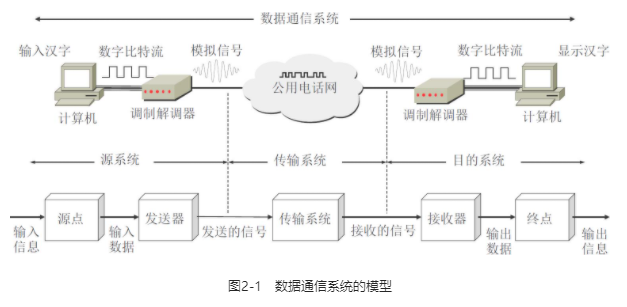

(1)模拟信号 ,或連續信号 ——代表消息的參數的取值是連續的。例如在圖2-1中,用戶家中的調制解調器到電話端局之間的用戶線上傳送的就是模拟信号。

(2)數字信号 ,或離散信号 ——代表消息的參數的取值是離散的。例如在圖2-1中,用戶家中的計算機到調制解調器之間,或在電話網中繼線上傳送的就是數字信号。在使用時間域(或簡稱爲時域)的波形表示數字信号時,代表不同離散數值的基本波形就稱爲碼元 (1) 。在使用二進制編碼時,隻有兩種不同的碼元,一種代表0狀态而另一種代表1狀态。

下面我們通過一個最簡單的例子來說明數據通信系統的模型。

這個例子就是兩個計算機經過普通電話機的連線,再經過公用電話網進行通信。

信道

信道和電路并不等同。信道一般都是用來表示向某一個方向傳送信息的媒體。因此,一條通信電路往往包含一條發送信道和一條接收信道。

從通信的雙方信息交互的方式來看,可以有以下三種基本方式:

(1)單向通信 又稱爲單工通信 ,即隻能有一個方向的通信而沒有反方向的交互。無線電廣播或有線電廣播以及電視廣播就屬于這種類型。

(2)雙向交替通信 又稱爲半雙工通信 ,即通信的雙方都可以發送信息,但不能雙方同時發送(當然也就不能同時接收)。這種通信方式是一方發送另一方接收,過一段時間後可以再反過來。

(3)雙向同時通信 又稱爲全雙工通信 ,即通信的雙方可以同時發送和接收信息。

單向通信隻需要一條信道,而雙向交替通信或雙向同時通信則都需要兩條信道(每個方向各一條)。顯然,雙向同時通信的傳輸效率最高。

來自信源的信号常稱爲基帶信号 (即基本頻帶信号)。像計算機輸出的代表各種文字或圖像文件的數據信号都屬于基帶信号。基帶信号往往包含有較多的低頻成分,甚至有直流成分,而許多信道并不能傳輸這種低頻分量或直流分量。爲了解決這一問題,就必須對基帶信号進行調制 (modulation)。

調制可分爲兩大類。

基帶調制

一類是僅僅對基帶信号的波形進行變換,使它能夠與信道特性相适應。變換後的信号仍然是基帶信号。這類調制稱爲基帶調制 。由于這種基帶調制是把數字信号轉換爲另一種形式的數字信号,因此大家更願意把這種過程稱爲編碼 (coding)。

帶通調制

另一類調制則需要使用載波 (carrier)進行調制,把基帶信号的頻率範圍搬移到較高的頻段,并轉換爲模拟信号,這樣就能夠更好地在模拟信道中傳輸。經過載波調制後的信号稱爲帶通信号 (即僅在一段頻率範圍内能夠通過信道),而使用載波的調制稱爲帶通調制 。

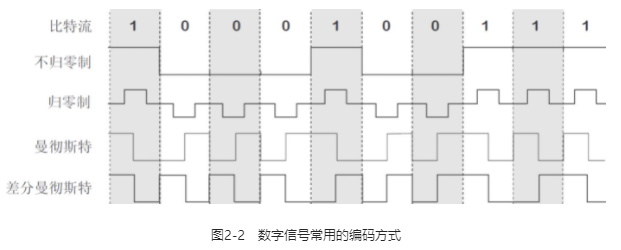

(1)常用編碼方式

常用編碼方式如圖2-2所示。

- 不歸零制 正電平代表1,負電平代表0。

- 歸零制 正脈沖代表1,負脈沖代表0。

- 曼徹斯特編碼 位周期中心的向上跳變代表0,位周期中心的向下跳變代表1。但也可反過來定義。

- 差分曼徹斯特編碼 在每一位的中心處始終都有跳變。位開始邊界有跳變代表0,而位開始邊界沒有跳變代表1。

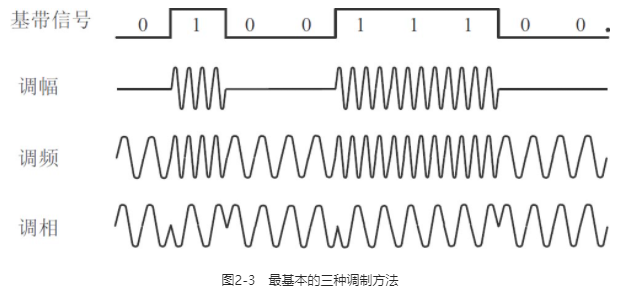

(2)基本的帶通調制方法

圖2-3給出了最基本的調制方法。

- 調幅 (AM) 即載波的振幅随基帶數字信号而變化。例如,0或1分别對應于無載波或有載波輸出。

- 調頻 (FM) 即載波的頻率随基帶數字信号而變化。例如,0或1分别對應于頻率f 1 或f 2 。

- 調相 (PM) 即載波的初始相位随基帶數字信号而變化。例如,0或1分别對應于相位0度或180度。

爲了達到更高的信息傳輸速率,必須采用技術上更爲複雜的多元制的振幅相位混合調制方法。例如,正交振幅調制 QAM(Quadrature Amplitude Modulation)。

3.物理層下面的傳輸媒體

傳輸媒體 也稱爲傳輸介質或傳輸媒介,它就是數據傳輸系統中在發送器和接收器之間的物理通路。

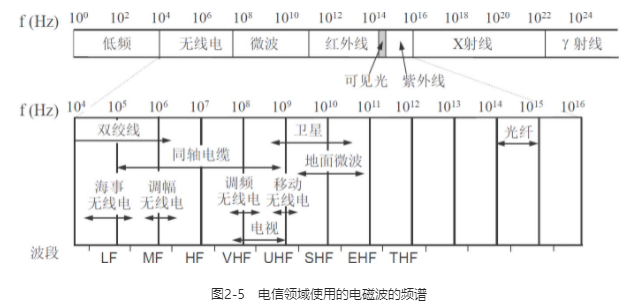

傳輸媒體可分爲兩大類,即導引型傳輸媒體 和非導引型傳輸媒體 (這裏的“導引型”的英文就是guided,也可譯爲“導向傳輸媒體”)。在導引型傳輸媒體中,電磁波被導引沿着固體媒體(銅線或光纖)傳播,而非導引型傳輸媒體就是指自由空間,在非導引型傳輸媒體中電磁波的傳輸常稱爲無線傳輸。

圖2-5是電信領域使用的電磁波的頻譜。

導引型傳輸媒體

這裏簡單介紹下光纜

光纖通信就是利用光導纖維(以下簡稱爲光纖)傳遞光脈沖來進行通信。有光脈沖相當于1,而沒有光脈沖相當于0。由于可見光的頻率非常高,約爲10 8 MHz的量級,因此一個光纖通信系統的傳輸帶寬遠遠大于目前其他各種傳輸媒體的帶寬。

光纖是光纖通信的傳輸媒體。在發送端有光源,可以采用發光二極管或半導體激光器,它們在電脈沖的作用下能産生出光脈沖。在接收端利用光電二極管做成光檢測器,在檢測到光脈沖時可還原出電脈沖。

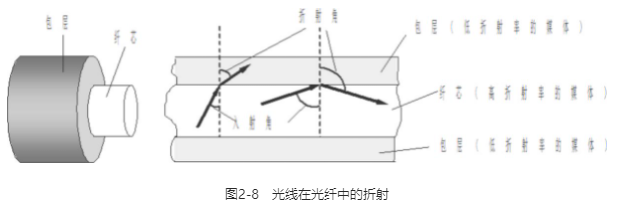

光纖通常由非常透明的石英玻璃拉成細絲,主要由纖芯和包層構成雙層通信圓柱體。纖芯很細,其直徑隻有8~100µm(1µm=10 –6 m)。光波正是通過纖芯進行傳導的。包層較纖芯有較低的折射率。當光線從高折射率的媒體射向低折射率的媒體時,其折射角将大于入射角(圖2-8)。因此,如果入射角足夠大,就會出現全反射,即光線碰到包層時就會折射回纖芯。這個過程不斷重複,光也就沿着光纖傳輸下去。

非導引型傳輸媒體

短波通信(即高頻通信)主要是靠電離層的反射。但電離層的不穩定所産生的衰落現象和電離層反射所産生的多徑效應 (3) ,使得短波信道的通信質量較差。因此,當必須使用短波無線電台傳送數據時,一般都是低速傳輸,即速率爲一個标準模拟話路傳幾十至幾百比特/秒。隻有在采用複雜的調制解調技術後,才能使數據的傳輸速率達到幾千比特/秒。

無線電微波通信在數據通信中占有重要地位。微波的頻率範圍爲300MHz~300GHz(波長1m~1mm),但主要使用2~40GHz的頻率範圍。微波在空間主要是直線傳播。由于微波會穿透電離層而進入宇宙空間,因此它不像短波那樣可以經電離層反射傳播到地面上很遠的地方。傳統的微波通信主要有兩種方式,即地面微波接力通信 和衛星通信 。

由于微波在空間是直線傳播的,而地球表面是個曲面,因此其傳播距離受到限制,一般隻有50km左右。但若采用100m高的天線塔,則傳播距離可增大到100km。爲實現遠距離通信必須在一條微波通信信道的兩個終端之間建立若幹個中繼站。中繼站把前一站送來的信号經過放大後再發送到下一站,故稱爲“接力 ”。大多數長途電話業務使用4~6GHz的頻率範圍。

微波接力通信可傳輸電話、電報、圖像、數據等信息。

其主要特點是:

(1)微波波段頻率很高,其頻段範圍也很寬,因此其通信信道的容量很大。

(2)因爲工業幹擾和天電幹擾的主要頻譜成分比微波頻率低得多,對微波通信的危害比對短波和米波(即甚高頻)通信小得多,因而微波傳輸質量較高。

(3)與相同容量和長度的電纜載波通信比較,微波接力通信建設投資少,見效快,易于跨越山區、江河。

當然,微波接力通信也存在如下的一些缺點:

(1)相鄰站之間必須直視(常稱爲視距LOS(Line Of Si ght)),不能有障礙物。有時一個天線發射出的信号也會分成幾條略有差别的路徑到達接收天線,因而造成失真。

(2)微波的傳播有時也會受到惡劣氣候的影響。

(3)與電纜通信系統比較,微波通信的隐蔽性和保密性較差。

(4)對大量中繼站的使用和維護要耗費較多的人力和物力。

4.信道複用技術

不做介紹

5.寬帶接入技術

不做介紹

三、數據鏈路層

四、網絡層

五、運輸層

六、應用層

七、網絡安全

八、互聯網上的音頻/視頻服務

九、無線網絡和移動網絡