文章目录

- 一、灰狼优化算法的实现思路

- 1、社会等级结构分级

- 2、包围猎物

- 3、攻击猎物

- 4、搜索猎物

- 二、算法步骤

- 三、实例

一、灰狼优化算法的实现思路

灰狼优化算法(Grey Wolf Optimizer,简称GWO)是由Seyedali Mirjalili等人于2014年提出的一种群智能优化算法,这一算法主要由自然界中的灰狼群体的捕食行为启发而来,灰狼是一种群居动物,一般群体中由5到12个个体构成,与一般动物群体不同的是,这一群体中存在十分严格的社会主导阶层,且与金字塔结构十分相似,主要由四个层级构成。

首先最高的层级可以被称为α,它们主要对种群中的各种规则进行制定,如狩猎地点、休息地点等,整个种群都会听从它们的决定。然后第二个层级被称为β,这一层级的灰狼个体主要帮助α制定相关决策,同时将各种决策上出现的问题反馈给α狼,它在整个种群中的地位仅次于α狼,因此低等级的灰狼个体也必须听命于β狼。紧接着的一个阶级为δ,这一个层级扮演着执行者的角色并将α狼与β狼制定的规则与命令付诸行动,它们可以是哨兵、侦查者、猎人,甚至是种群中受伤狼群的看护者。最后一个层级为ω,这个层级的灰狼个体为最弱势的个体,它们一般为种群中年迈或残疾的个体,因此它们只能去服从前面每个层级的灰狼个体。

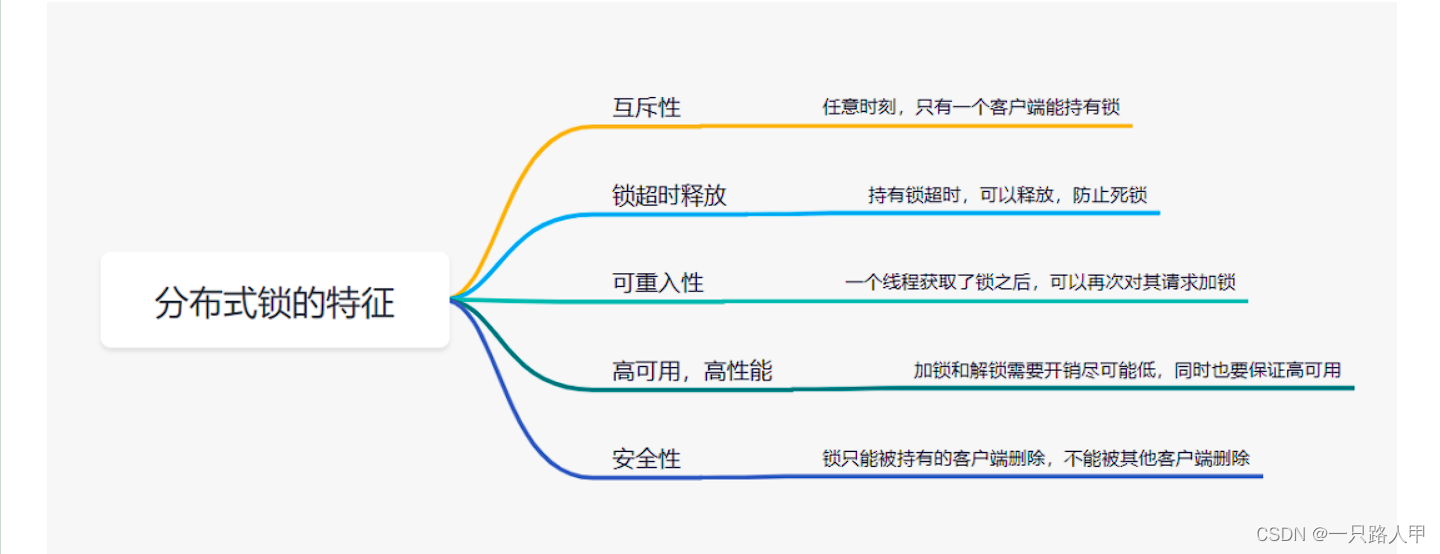

结合上述思想,可以将灰狼优化算法的原理归为四个基本行为,它们分别为社会等级结构分级、搜索猎物、包围猎物以及攻击猎物,下面将分别从这四个基本行为进行介绍。

1、社会等级结构分级

该算法为了符合灰狼群体的社会等级结构,将候选解决方案的优劣性作为评判的标准,另外由于解决方案的独特性,因此将前三个等级α、β以及δ的数量设定为一个,即将候选解决方案中表现最优的方案设为α,第二个与第三个最优解决方案分别设定为β与δ,其余的解决方案则均为ω。按照等级较低的灰狼个体跟随等级较高的灰狼个体规则,ω解决方案将不断学习α、β以及δ解决方案以获得更好的表现。

2、包围猎物

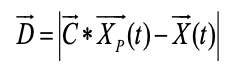

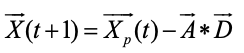

针对灰狼群体包围猎物的特性,使用下列公式对其行为进行描述:

其中t为当前迭代次数,A ⃗和C ⃗为系数向量,(X_p ) ⃗为灰狼个体的位置向量,X ⃗为灰狼个体的位置信息。

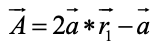

A ⃗和C ⃗将分别通过下面两个公式计算得出:

其中a ⃗将随着迭代的次数由2到0线性递减,r1与r2均为0到1之间的随机向量。

3、攻击猎物

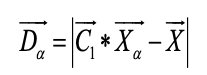

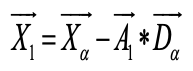

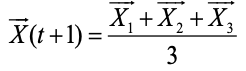

通过包围行为,所有灰狼个体将猎物控制在一个包围圈内,之后ω狼将在α、β以及δ狼的引导下进行捕猎,由于目前猎物的位置是未知的,而代表最优解决方案的灰狼α、β以及δ的位置信息是已知的,因此ω狼将通过学习灰狼α、β以及δ的位置信息来进行移动以完成对猎物的捕食。下面几个公式代表了灰狼个体的捕食行为:

由上述公式可以了解到,猎物的位置是随机的,灰狼个体将通过学习灰狼α、β以及δ的位置信息在猎物附近进行随机移动,以此来估计猎物的具体位置。

4、搜索猎物

在灰狼种群开始了对猎物的随机包围时,对猎物的搜索过程也在随之展开,由攻击猎物的原理过程可以了解到,A ⃗这一系数向量的大小将会直接影响到灰狼个体位置的移动,在整个迭代过程中,除了A ⃗的绝对值小于1外,还存在A ⃗的绝对值大于1的情况,在这种条件下,灰狼个体将向包围圈周围扩张,以此发现更多猎物可能存在的位置。即当|A|≥1时,候选解决方案倾向于偏离当前猎物,当|A|'weight':'normal','size': 30}) x=range(1,101,1) plt.plot(x,his_bestfit,color="red",label="GWO",linewidth=3.0, linestyle="-") plt.tick_params(labelsize=25) plt.xlim(0,101) plt.yscale("log") plt.xlabel("Epoch",fontdict={'weight':'normal','size': 30}) plt.ylabel("Fitness value",fontdict={'weight':'normal','size': 30}) plt.xticks(range(0,101,10)) plt.legend(loc="upper right",prop={'size':20}) plt.savefig("GWO.png") plt.show()